KIDS TRAVELER(@kids_traveler)です。

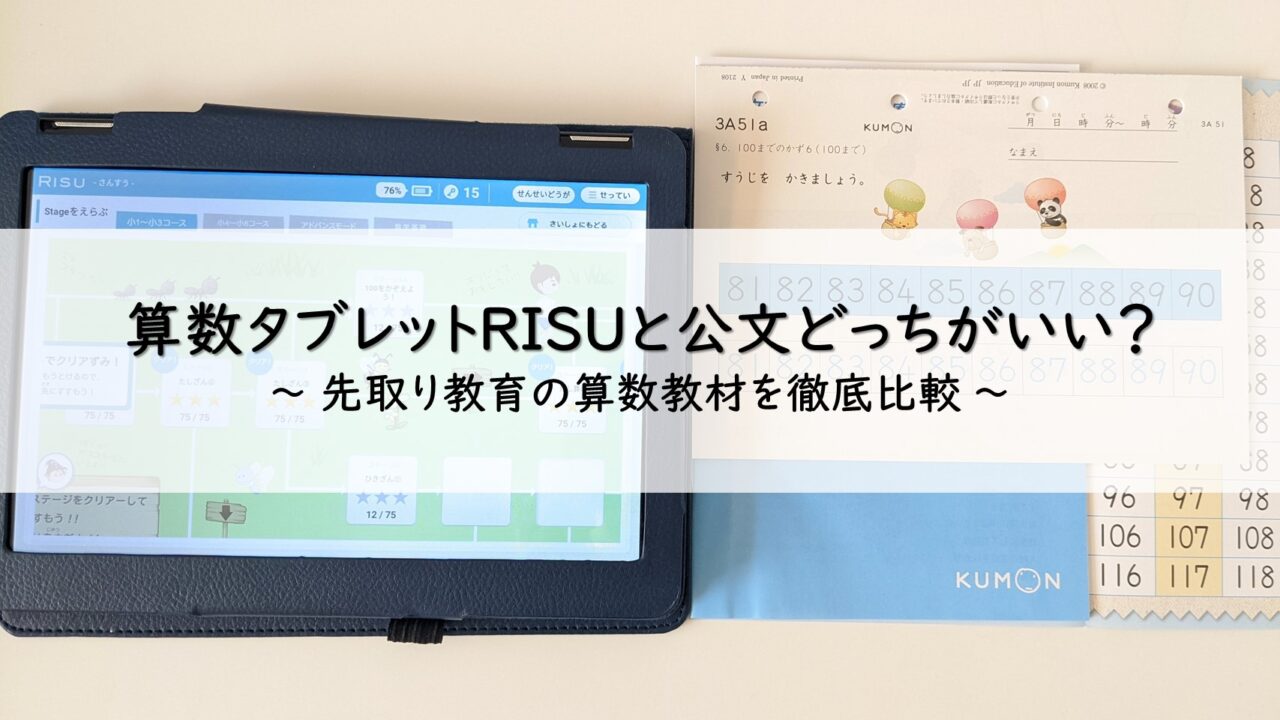

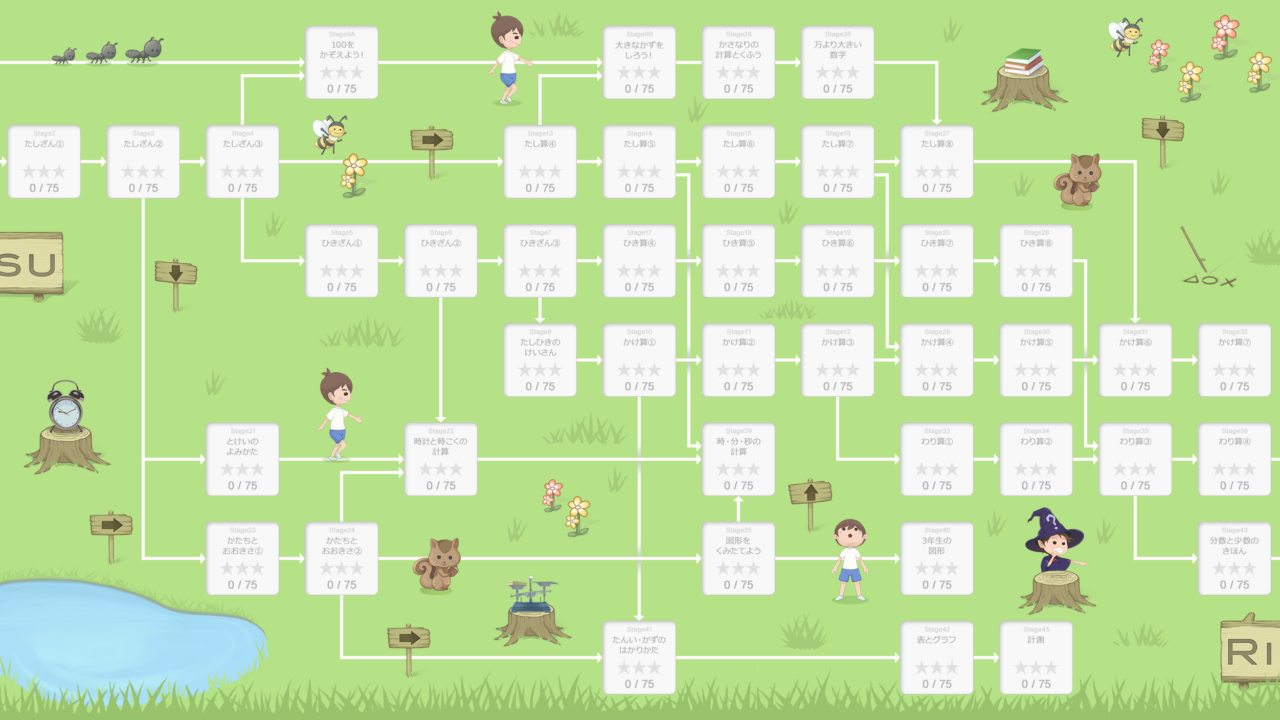

今回は算数に特化した子ども向けのタブレットRISU算数と先取り教育として有名な公文式の算数を比較してどう違うのかをご紹介していきます。

RISU算数、RISUきっずって何?という方はこちらもチェックしてみてください。

RISUきっずと公文式の比較

先取り教育と言えば公文式が頭に浮かぶ方も多いのではないでしょうか。

実際に我が家でも子どもたちは公文式の算数をしております。公文式で先取り教育をしている状態でRISUを始めてみました。

RISUきっず、RISU算数を3歳、5歳の子どもたちが使用してみて感じた、「公文式とRISUの教材の違い」を中心にご紹介していきたいと思います。

RISUきっずはモノの並びがバラバラ

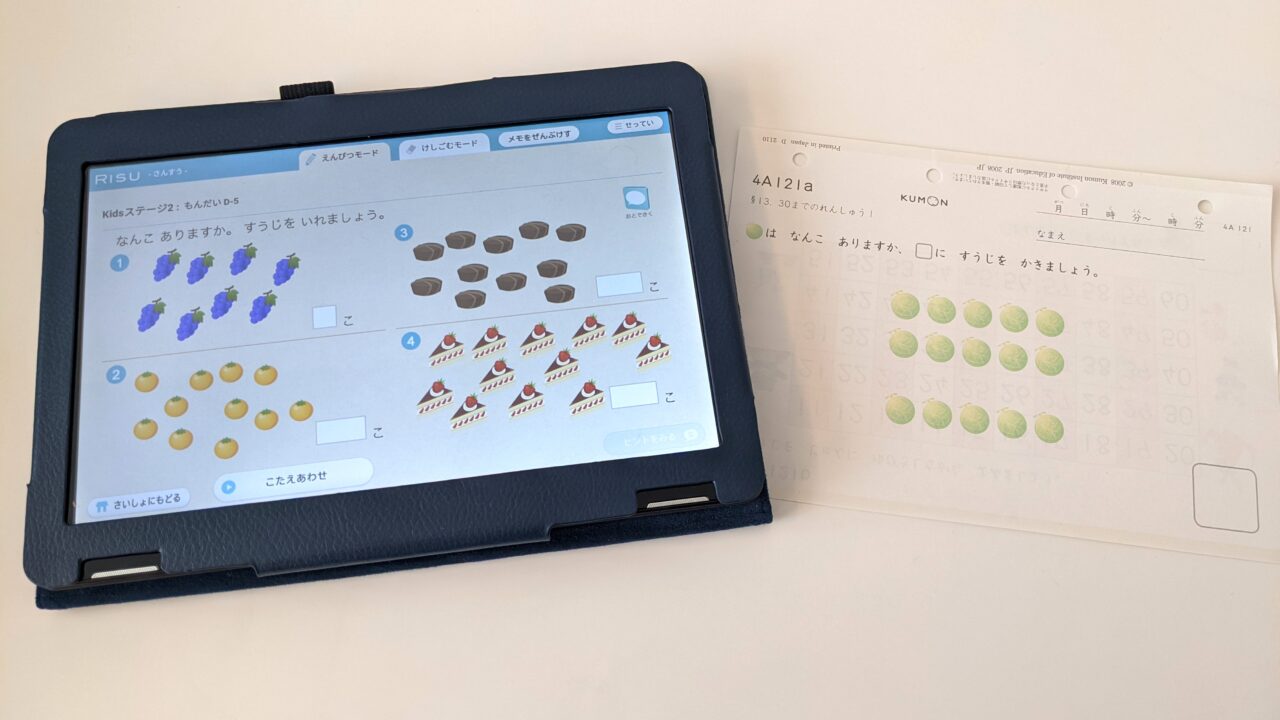

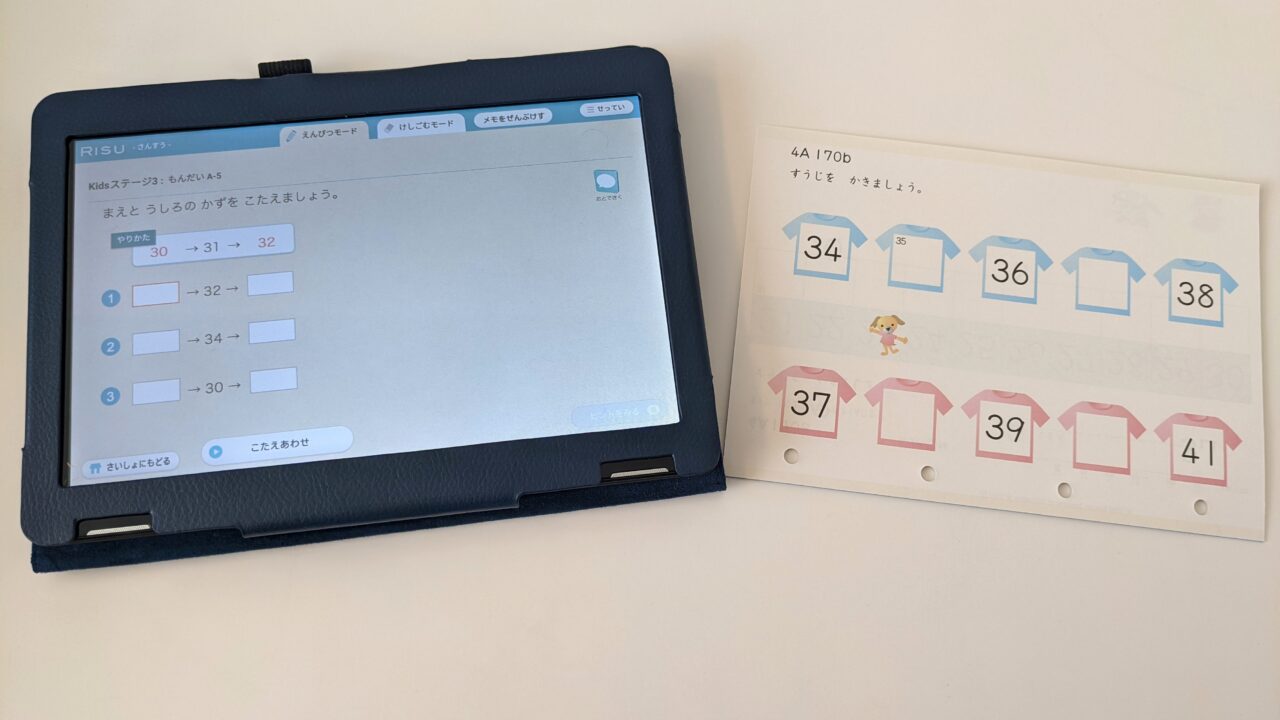

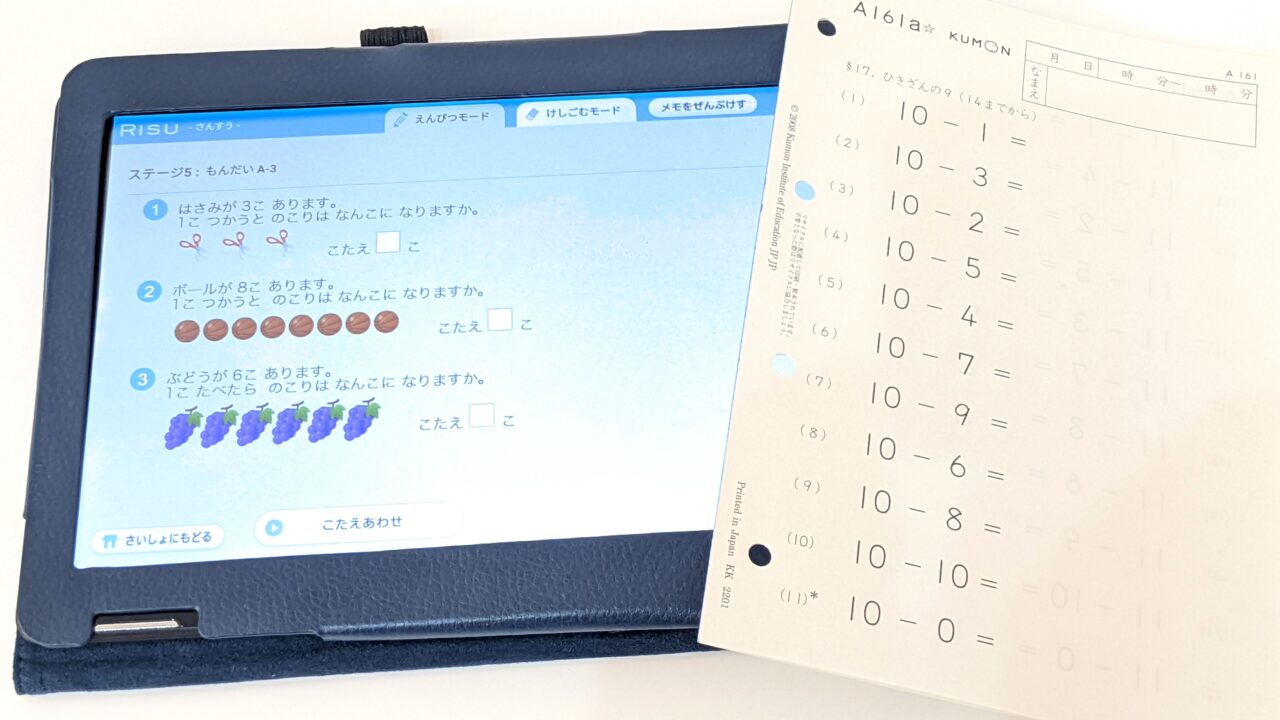

写真左がRISUタブレット、右が公文の教材プリント

写真左がRISUタブレット、右が公文の教材プリントRISUきっずはモノの数を数えるところからスタートします。

これは公文式でいう4A、5Aプリントに相当します。

上記の画像を見比べて頂ければわかりやすと思いますが、

公文式は綺麗に5つずつ並んでいて視覚的に10のグループが分かりやすくなっています。

一方、RISUきっずは数えるものが整列しておらず、1つずつちゃんと数えないと答えがでません。

RISUきっずの場合、数えるものが10個以上になってくると画面に出てくる絵も小さくなってくるので、数えるのに少し時間がかかります。

タッチペンで数えたものに印をつけておかないとどれを数えたかわからなくなってきます。

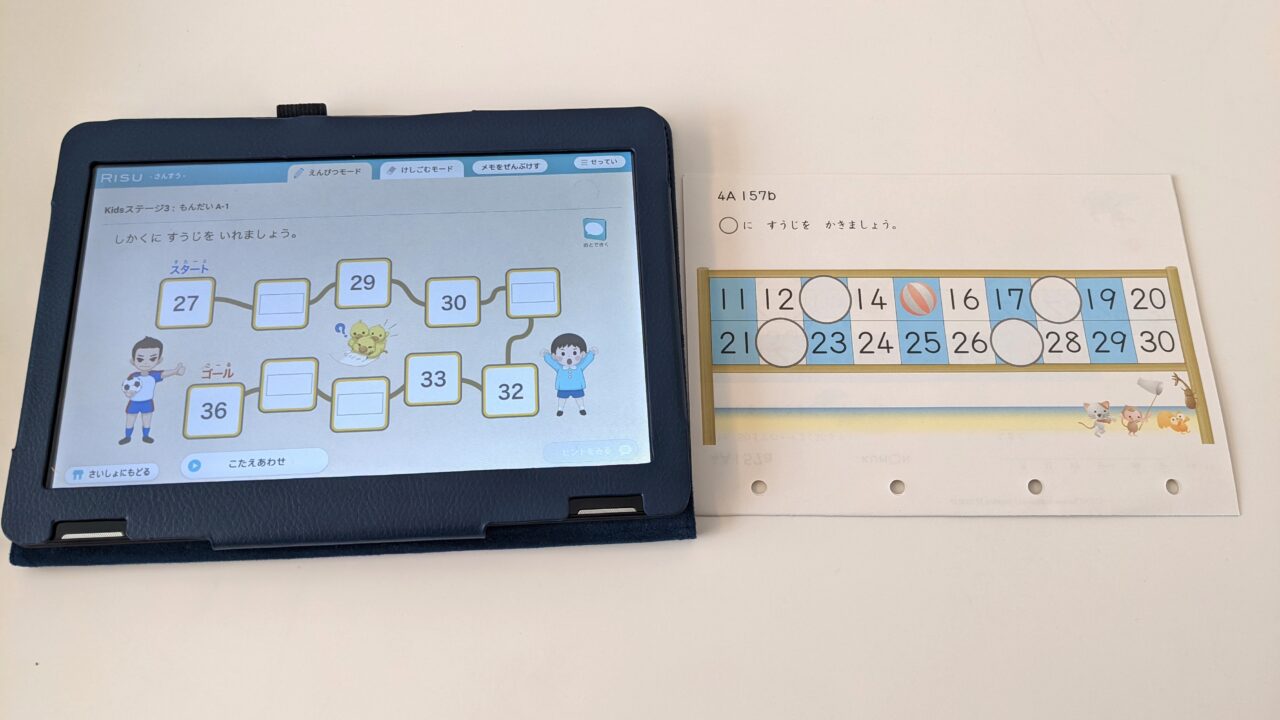

RISUきっずの穴埋めは前後の数字

続いて数字を穴埋めしていく問題です。

続いて数字を穴埋めしていく問題です。

公文式では扱う数字はどんどん大きい数字になっていく一方ですが、RISUきっずの問題は数字が小さくなっていくものもあります。

たし算ひき算を始める前から「-1」を考えるのにつながるひき算の練習がスタートします。

また、RISUきっずは次の数字と前の数字を同時に考えていく問題もあります。

例えば、「3」の前後の数字はなに?といった問題です。

公文式は文字を実際自分で書いていきますが、RISUは数字を選んで回答していくので、その点も違いがでてきますね。

RISUはまだ数字が上手に書けなかったり、消しゴムで字を消す力がない子でも取り組みやすい!

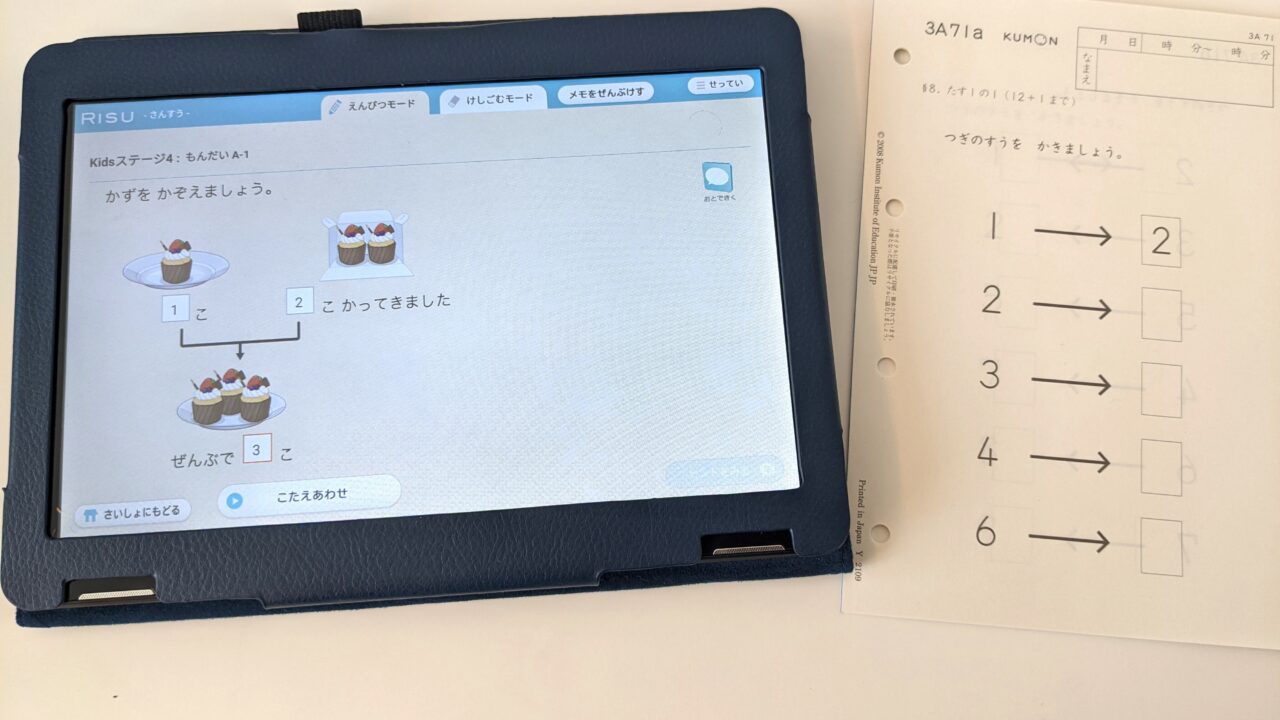

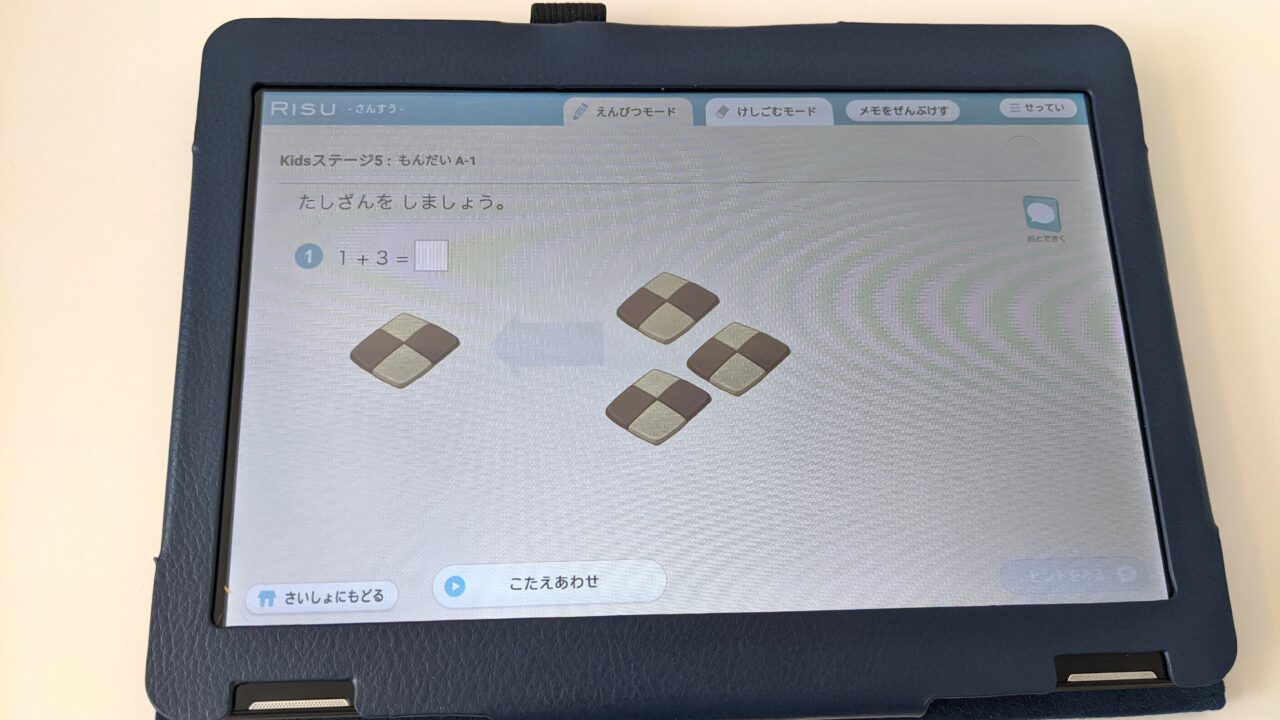

RISUきっずのたし算、ひき算は絵を見て文章問題から

RISUきっずのたし算の問題は絵とリンクさせながら始まります。

RISUきっずのたし算の問題は絵とリンクさせながら始まります。

公文式は次の数字を考えることで+1のたし算を進めていきます。

RISUは絵を使いながらたし算の概念を学び文章問題をまじえながらたし算の問題を解いていきます。

絵を見ながらたし算をしていくので、親も教えやすいです。

絵を見ながらたし算をしていくので、親も教えやすいです。

物を数える問題からたし算の問題へのステップアップがスムーズに行えます。

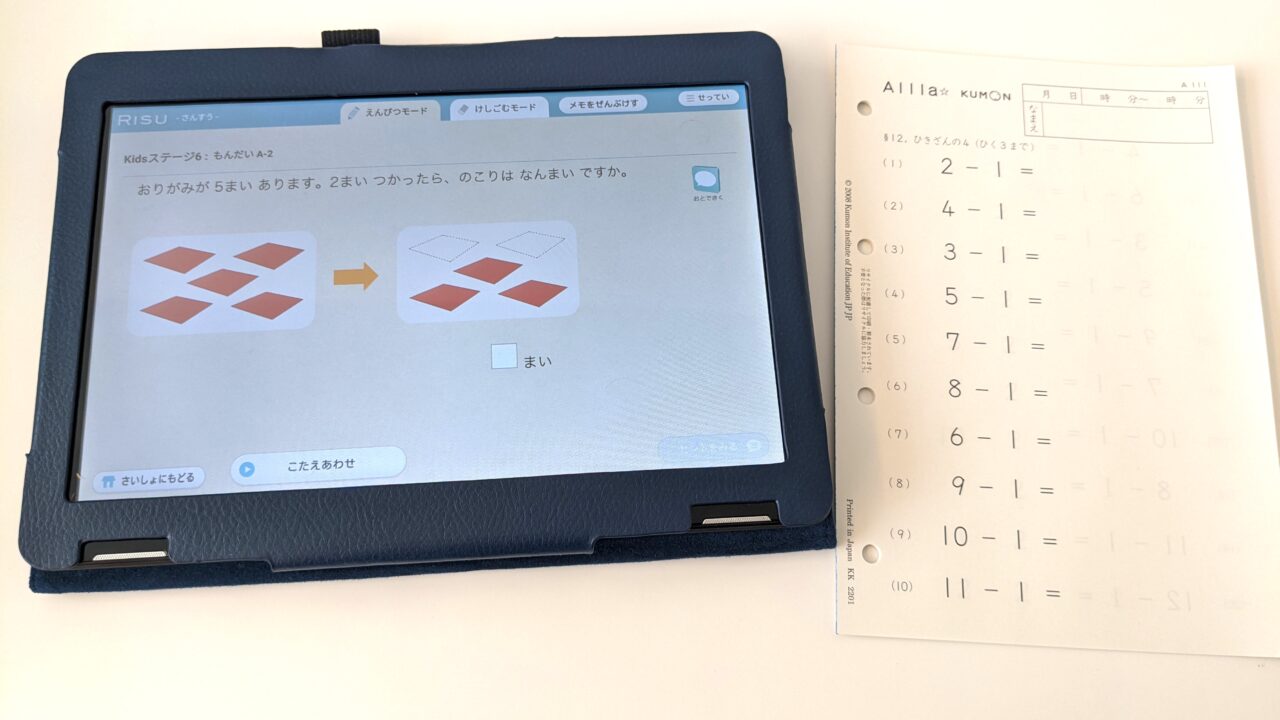

ひき算についても同様で、RISUはまず絵を見てひき算の概念を理解しながら進めていきます。

ひき算についても同様で、RISUはまず絵を見てひき算の概念を理解しながら進めていきます。

RISUきっずには長さや重さ、面積に関する問題もあり

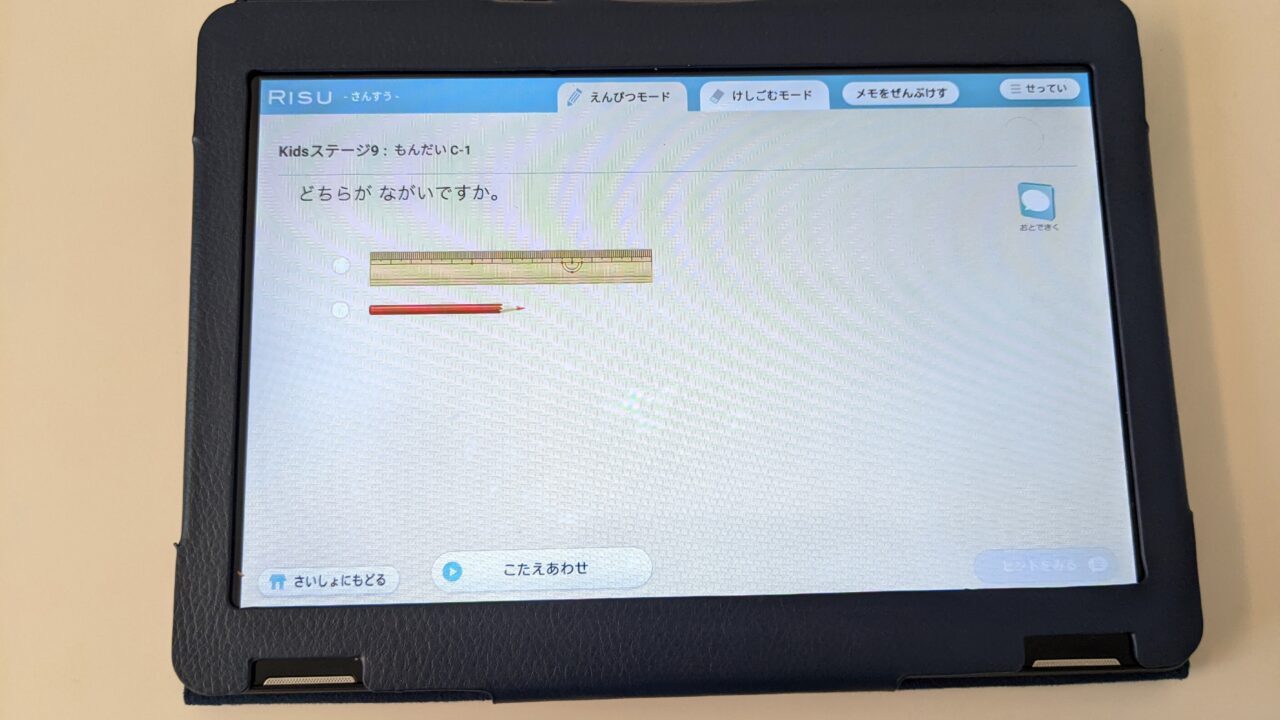

RISUきっずは数の多さを比べる問題の他に「どっちが長いか」長さを比べる問題もあります。

RISUきっずは数の多さを比べる問題の他に「どっちが長いか」長さを比べる問題もあります。

息子は物差しを使う習慣がありませんでしたが、家にある見たことのある物差しが登場すると興味深々。

使い方も分からないメジャーを引っ張り出してきておもちゃ代わりに遊んでいましたが、RISUきっずの問題で物差しが出てきてようやく物の長さを測るという使い方が分かったようです。

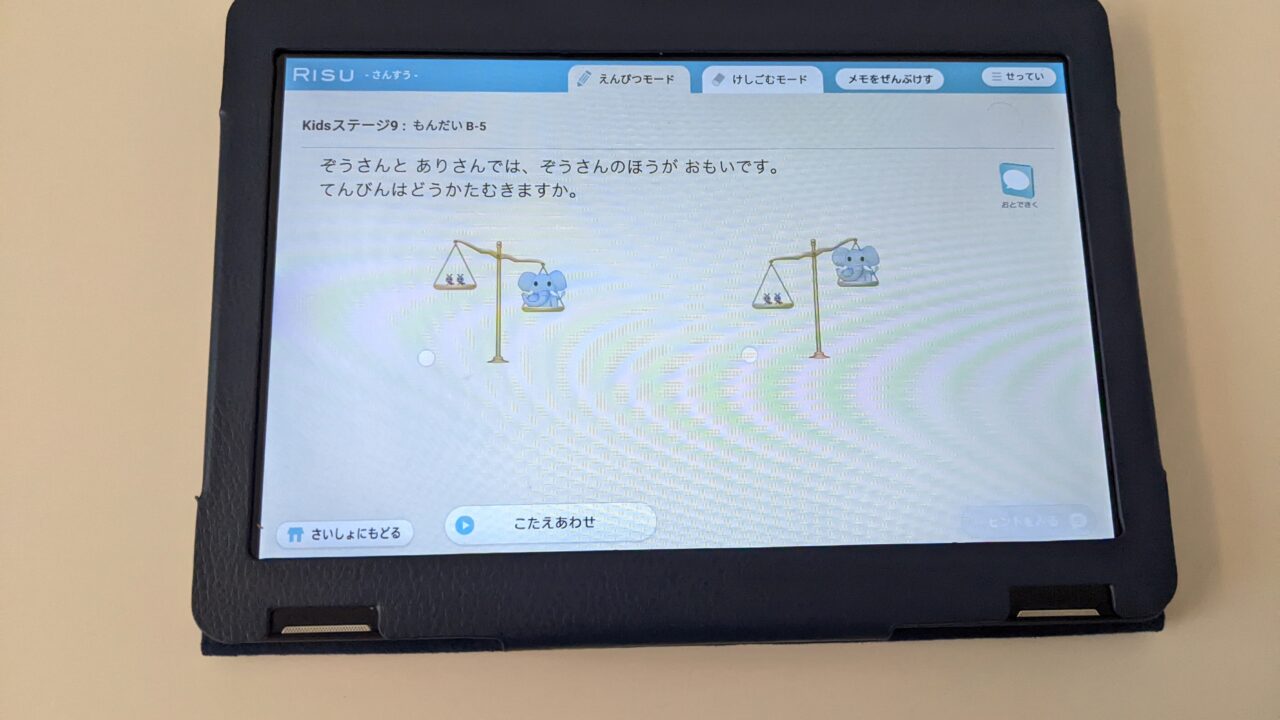

重さを比べる問題では天秤が登場

天秤を使ってどちらが重いかを比べる問題もあり、今後小学校で習う問題のイメージをつけることもできます。

天秤を使ってどちらが重いかを比べる問題もあり、今後小学校で習う問題のイメージをつけることもできます。

天秤は家になく、なかなかイメージが付きにくかったようです。

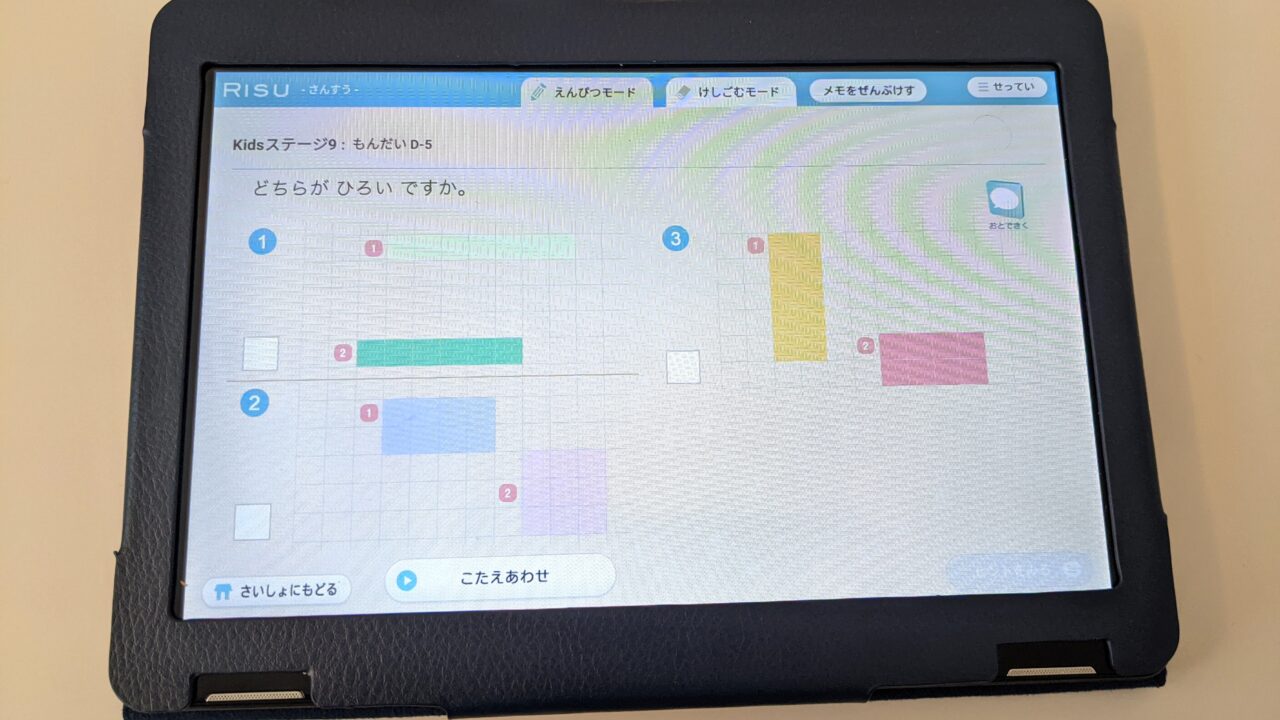

面積を意識しながら大きさの把握

RISUきっずではマスを用いてどっちが大きいかを比べる問題もあります。

将来的に面積を求める問題にもつながるようになっています。

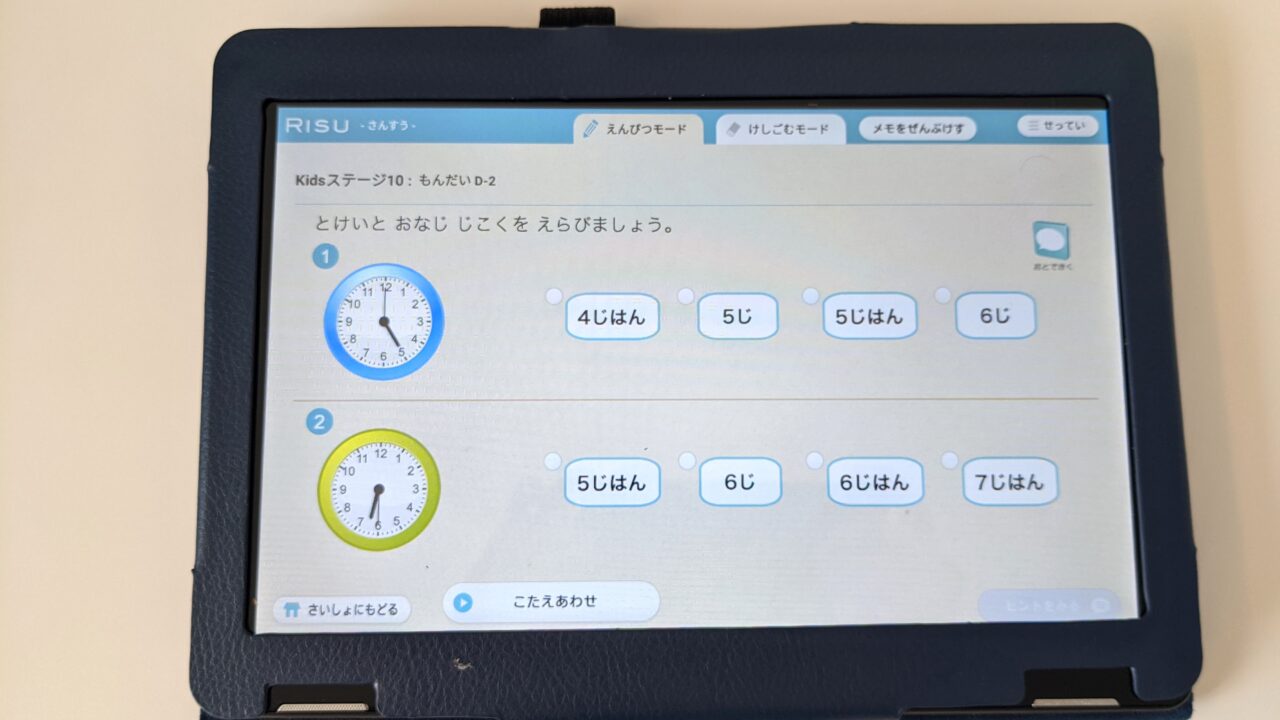

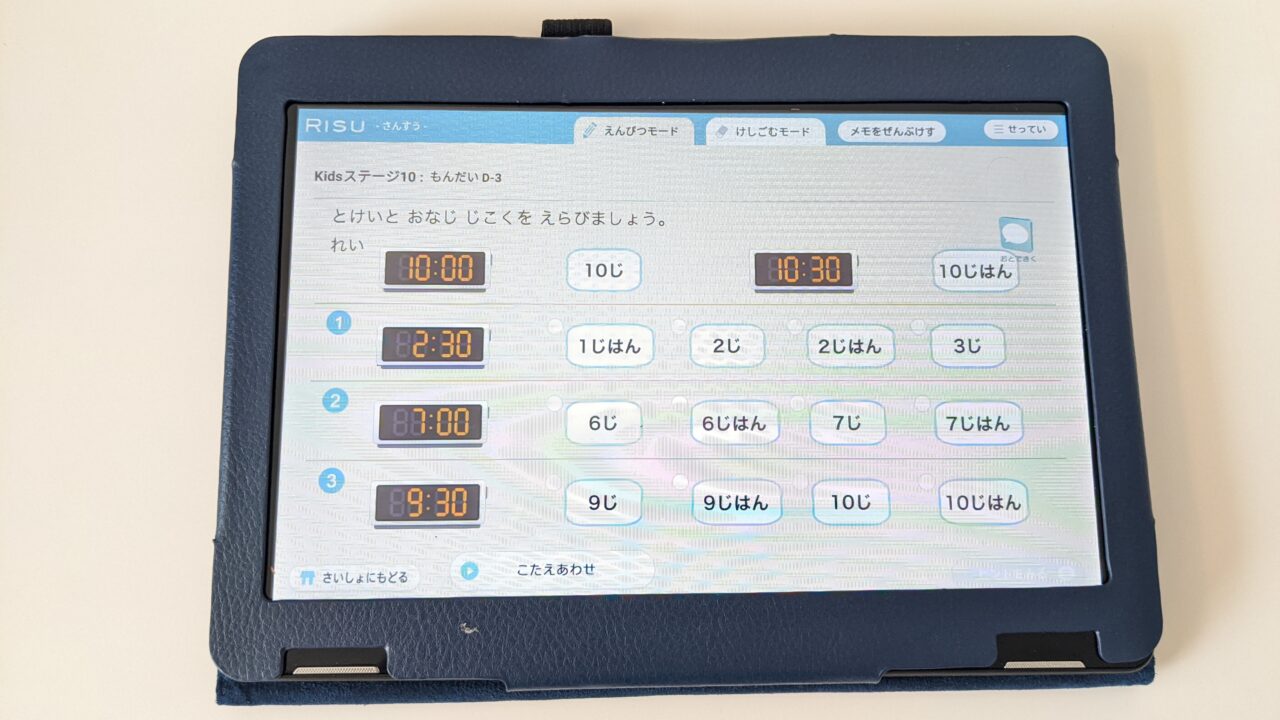

時計を読む問題

RISUきっずは時計の見方も学べます。

RISUきっずは時計の見方も学べます。

長針、短針を区別して少しずつ時計が読めるように先生動画で詳しく解説してくれます。

デジタル時計の読み方もカバーしているので日々の生活にも役立てることができ入学準備としても良い教材です。

デジタル時計の読み方もカバーしているので日々の生活にも役立てることができ入学準備としても良い教材です。

¥1,980でお試し

本契約するとお試し無料

RISU算数と公文式の比較

続いて小学生向けのRISU算数について公文算数と比べていきましょう。

続いて小学生向けのRISU算数について公文算数と比べていきましょう。

RISU算数はたし算がある程度できれば始められる内容です(公文式でいうとA教材)。

たし算に関しては公文式のような

2+3=

のような問題だけではなく

5は2と?

のように5は何と何でできているかを考える問題もあります。

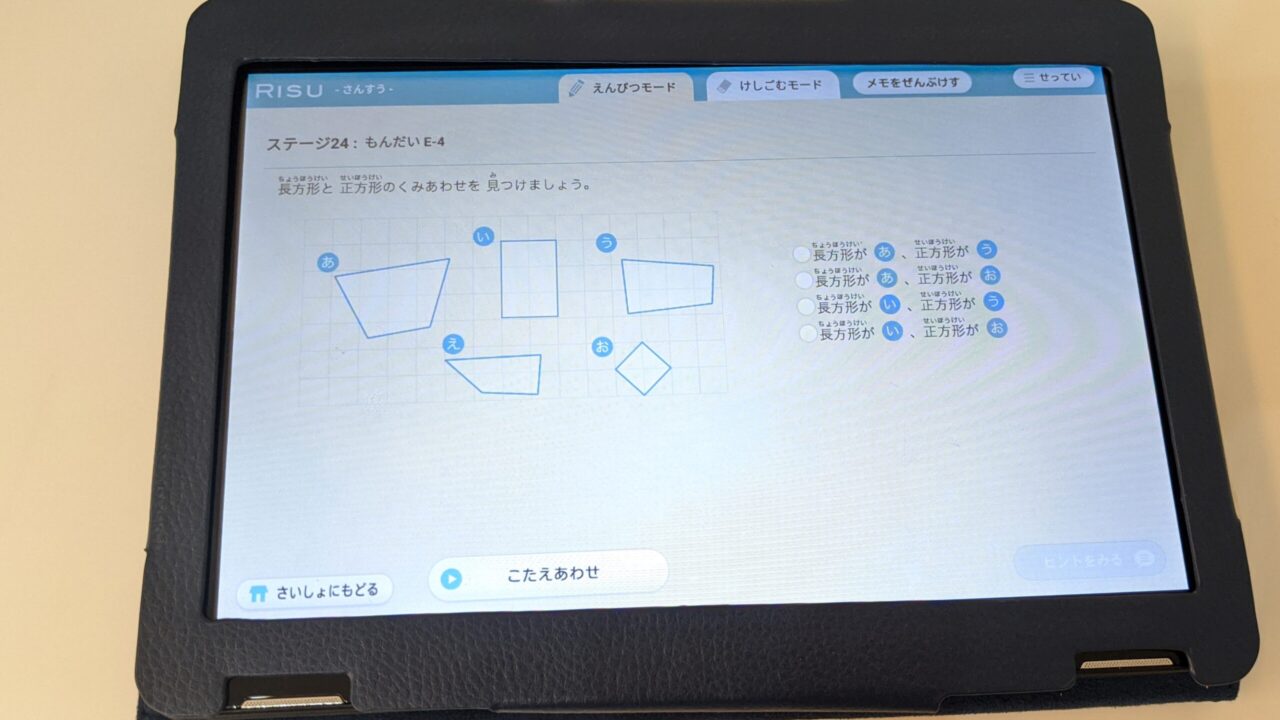

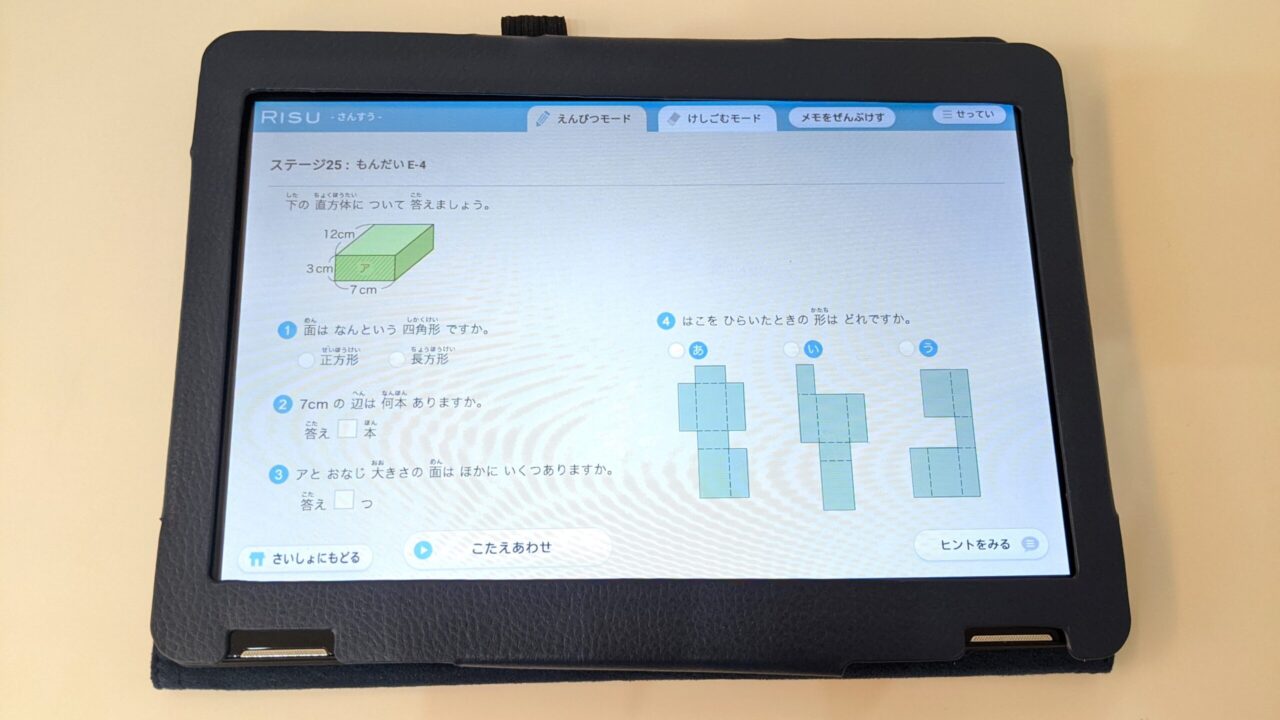

RISU算数ではRISUきっずと同様に公文式では出てこないような時計の読み方や面積を求める図形問題が含まれています。

図形問題

図形の形の名前から「辺」「頂点」「面」などの図形の各名称も理解することができます。

図形の形の名前から「辺」「頂点」「面」などの図形の各名称も理解することができます。

未就学児でも先生動画を見ながら覚えていきますので問題に無理なく取り組むことができます。

親でも教えるのが難しくなる展開図の問題についても先生が詳しく動画で解説してくれます。

親でも教えるのが難しくなる展開図の問題についても先生が詳しく動画で解説してくれます。

- 応用力がつく

- タイムプレッシャーがなくじっくりと考えながら問題を解いていく

- 図形問題や時計の問題がある

- 外出先など机がなくても学べる

- 習い事の送り迎えが不要

- 圧倒的な問題数

- 一問を解くスピードも求められる

- 消しゴム、鉛筆を動かしながら実際のテストに近い感覚で学べる

公文とRISUどっちがいいの?

先取り教育がしたい方は公文とRISUどっちにしようか悩みますよね。

結論から言うと…併用がおススメです。

なぜならRISUと公文は同じ先取り教育といっても全く違う内容だからです。

簡単に言うと公文式は基礎学力の定着が目的で、RISUは応用力の定着が期待できる内容です。

RISUは公文だけでは身につかない時計、図形の問題が学べますが計算スピードのアップは望めません。

公文はひたすら計算問題を時間内に解いて計算力は圧倒的につきますが型にはまった問題しか解けず応用力がつきません。

つまりどちらにも足りない部分がありRISUと公文を併用するこにより、より学習能力の向上が望めます。

併用がおススメといっても、いきなり2つの教材を始めるのは少しハードルが高いですよね。

まずどっちか決めて始めてみたいという方向けに学習内容と費用面についてもう少し深堀りしてまとめてみました。

どちらかご家庭で取り組みやすそうな方からスタートしてみてください。

学習内容での比較

学習内容はRISUの方が幅広く面白いです。

学習内容はRISUの方が幅広く面白いです。

図形の問題などは親でも教えるのが難しいものがでてきますので先生動画で学ぶことができ親としても少し気が抜けるところです。

子どもが自らタブレットに手を伸ばし学習を進めれる内容なので、親が「勉強やったの?」を言うことが少ないのも助かります。

ただRISUだけで学校の勉強ができるようにはならないかなと感じます。

なぜなら計算問題の問題数が少ないからです。

また選択問題が多いので問題を理解せずに当てずっぽうで選択して次のステージに進んでしまうこともあるかと思います。

公文式はたし算だけでも200ページあるプリントを決まった時間に解けるようになるまでひたすら解きます。

テストで合格しないと次のステップには進めず、またひたすた復習をしながらテスト合格を目指します。

解く問題数、解くスピードに圧倒的に公文式が有利です。

費用面での比較

| 教材 | 料金(1年間) |

| 公文 | 92,400円 |

| RISUきっず(未就学児向け) | 33,000円 |

| RISU算数(小学生向け) | 33,000円+利用料(平均39,600円) |

公文式はお住まいの地域により若干値段が異なりますが1教科7,700円です(小学生、未就学児)。

どんなに問題を解いても毎月このお値段です(年間92,400円)。

一方RISUきっずは定額の年間33,000円。

RISU算数は一年間33,000円と毎月解いたステージに合わせた利用料(0円~9,350円)がかかります。

※RISU算数利用者の平均的な利用料は3,300円/月です(39,600円/年)。

RISU算数に関しては毎月の利用料が変動するので単純に公文の月謝と比較することはできませんが、RISUきっずと公文はどんなに問題を解いてもお月謝が変動しないという安心感はありますね。

RISU算数の料金体系は少し複雑なので気になる方はこちらもチェックしてみてください。

RISUきっず、RISU算数をはじめてみたいという方はお試しできますのでキャンペーンを利用しておトクに始めましょう。

RISU(りす)算数 1週間お試しキャンペーン中 クーポンゲット!

RISU算数のお申込みは本契約前に教材を知る、慣れるという期間としてお試しキャンペーンの利用をおススメします。

お子さまがタブレット学習に向いているか、継続して学習してくれそうかを事前に確認できます。

タブレット学習に対して疑問に思っていることを解消させるためにも、まずはお試しキャンペーンを利用し、続けるかどうか判断することをおススメします。

1週間お試しキャンペーンの内容

1週間お試しをしてみて満足できなければ1980円で返品可能

お試し後の本契約をする場合はお試し料金0円

¥1,980でお試し

本契約するとお試し無料

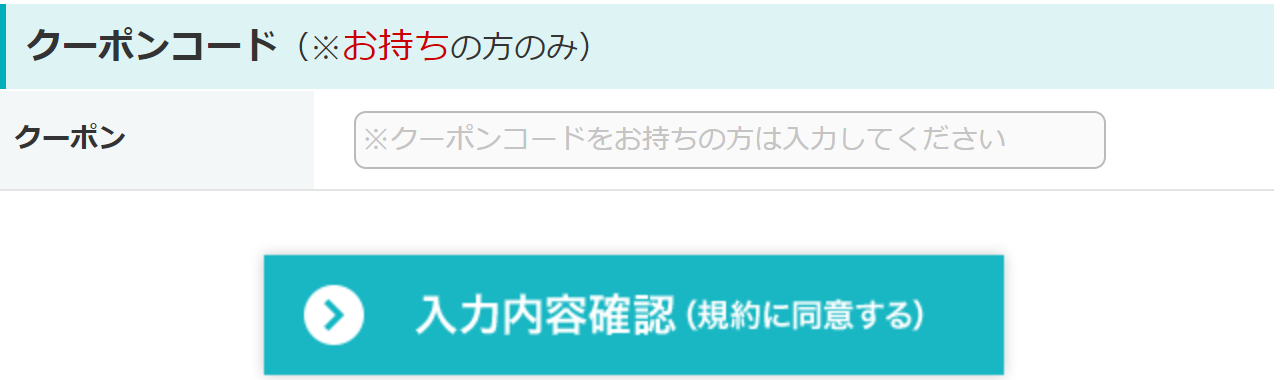

上記から「サービスお申し込み」に進み、RISU算数申込みフォーム下部のクーポンコード入力欄に「bcy07a」を入力して「入力内容確認」へお進みください。

クーポンコードの入力をせずお申込みをするとキャンペーン適用外となりますのでご注意ください。